时序更替,梦想前行。

2024年,极为重要,极不寻常。习近平总书记再次踏上高原来青考察,为现代化新青海建设指明前进方向、擘画宏伟蓝图、提供战略指引,在青海发展史上具有里程碑意义。

一个春夏的轮回,让时光有了纵深,岁月有了层次。

2024年,具有划时代意义的党的二十届三中全会引领青海进一步全面深化改革;党纪学习教育不断推动全省党员干部校正思想和行动。

又是一年春好处,两会标注了新的发展刻度。

2024年,从三江源头到河湟两岸,从草原牧乡到农区人家,这种最朴素最深切的感情,流淌进每一个高原儿女的血液里,深深抒发着对习近平总书记发自内心的崇敬爱戴。

这些真挚而深厚的情感,正转化为建设现代化新青海的磅礴伟力。

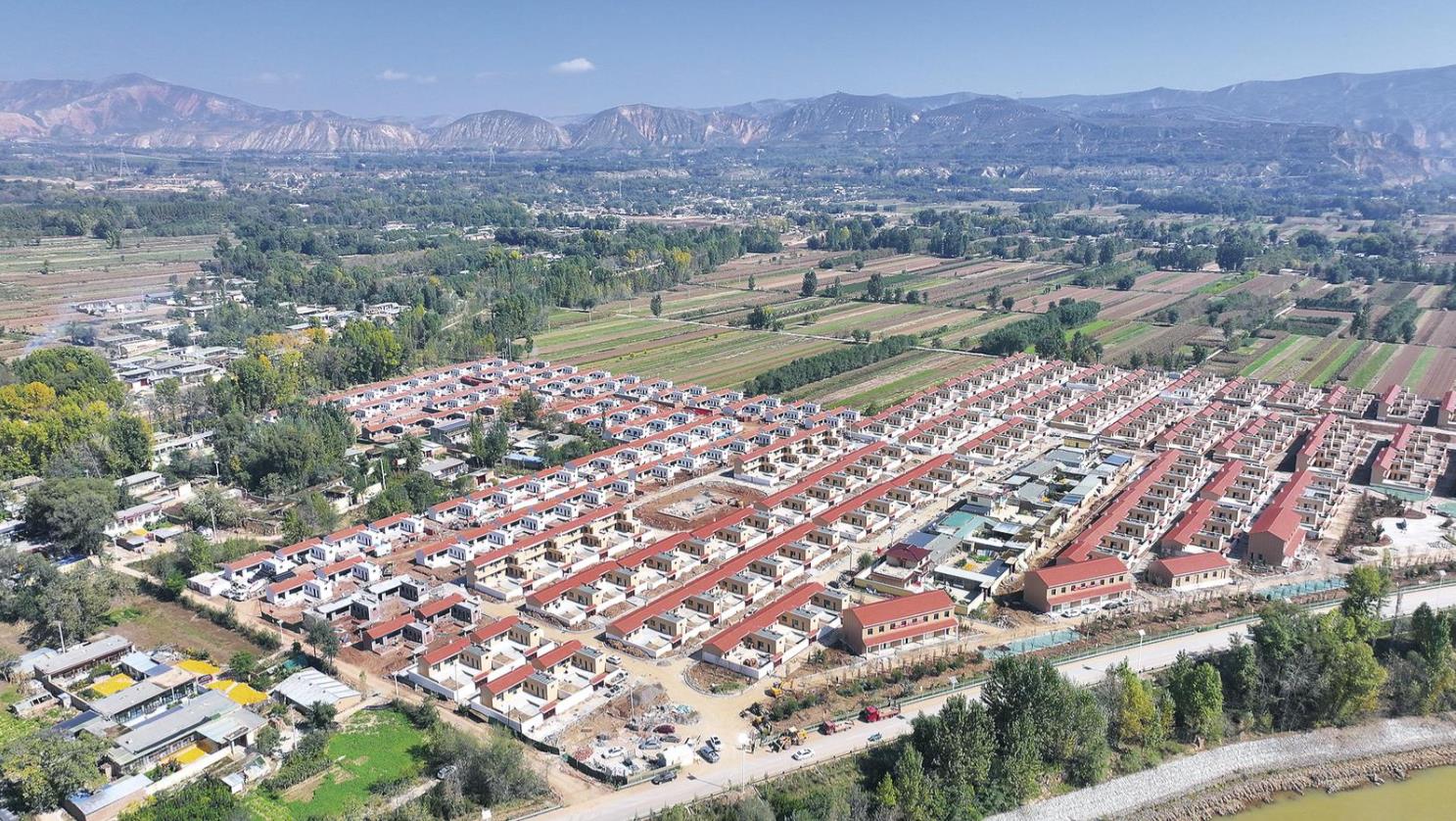

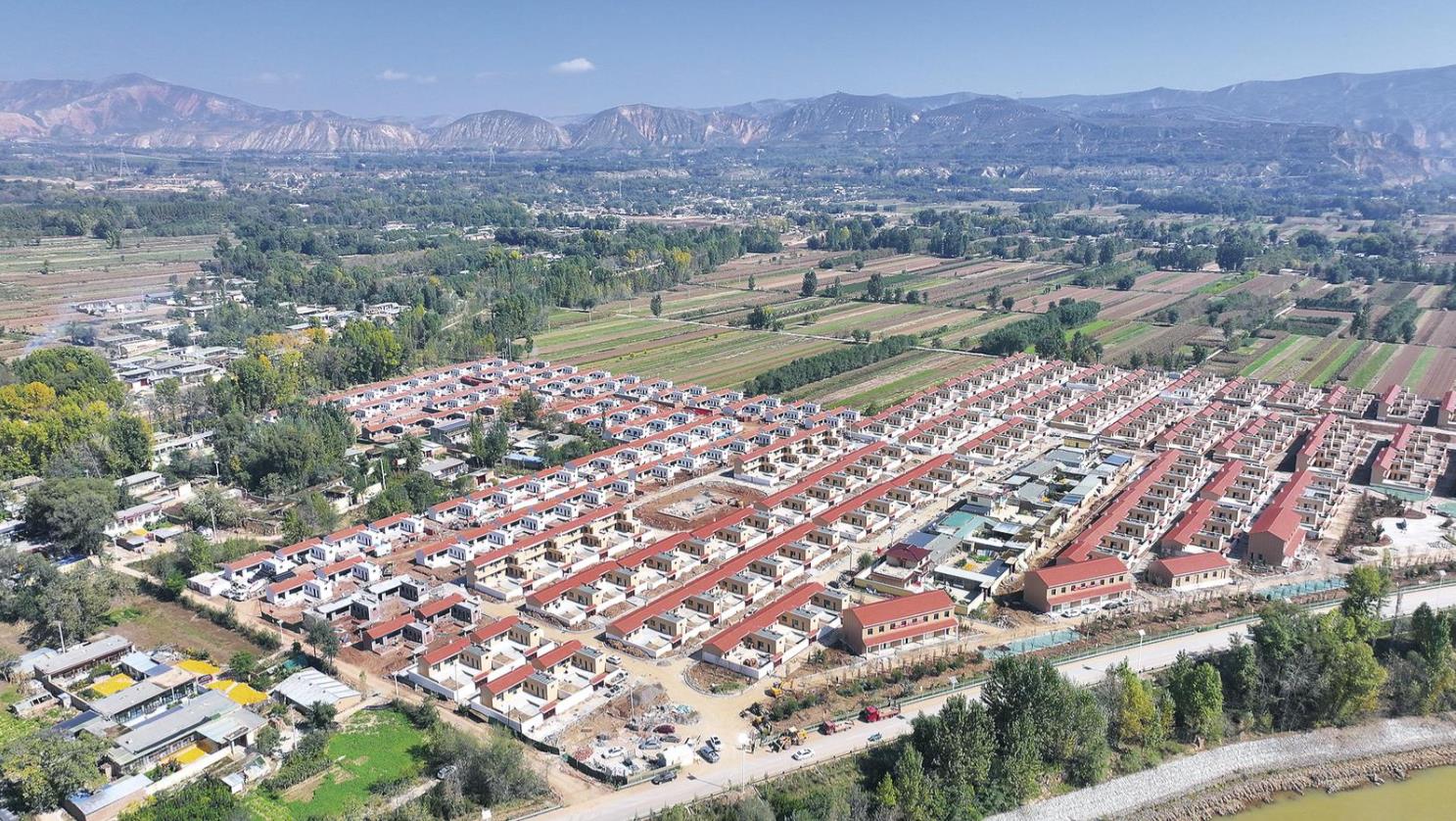

海东市民和回族土族自治县官亭镇喇家村和中川乡金田村灾后重建现场。陈俊 摄

海东市民和回族土族自治县官亭镇喇家村和中川乡金田村灾后重建现场。陈俊 摄

实干笃行,全方位推动高质量发展稳步迈进

高质量发展是全面建设社会主义现代化新青海的首要任务。

在中复神鹰碳纤维西宁有限公司碳纤维车间,聚丙烯腈原丝在3000多处工艺点位的配合下,“瘦身”成为结构稳定、透着盈盈光亮的黑色碳纤维;

在青海中利光纤技术有限公司,三期年产600吨光纤预制棒智能制造项目历时7年,终于进入设备调试阶段;

在青海丽豪清能股份有限公司,为实现生产过程精准控制和高效运行,2024年推进9个专注于节能降碳和提质增效的内部科创项目;

这是发展的律动,是青海行进在高质量发展征途中的真实写照。

青海着眼“国家所需”和“青海所能”,抓住机遇、用好抓手、抢抓赛道,构建具有青海特色和优势的现代化产业体系。

青海着眼于在融入和服务新发展格局中更好发挥青海特有资源禀赋和特殊优势,找准定位,明确思路,走适合青海实际的高质量发展之路。

青海着眼以绿为“媒”,与世界相连,把青海高原资源能源优势变成产业优势、经济优势。

青海顺应数据产业蓬勃发展大势,主动融入“东数西算”国家布局,抢占绿色算力赛道,深度布局绿色算力基础设施建设,营造大数据发展的良好环境,加快算力产业向智能敏捷、绿色低碳、安全可靠发展。

盐湖产业发展制度体系持续完善,清洁能源实现跨越式发展,青海湖示范区创建迈上新台阶,绿色有机农畜产品提质扩输。

青海出台建设世界级盐湖产业基地规划,制定、修订资源勘探开采、生态环保、智能制造等标准28项,全力推进盐湖资源有序开发、产业绿色发展。

2024年,青海生产钾肥749万吨、碳酸锂13.5万吨,分别增长4.8%、22.3%,建成投产国内最大的万吨食品级氧化镁项目,为保障国家粮食安全和新能源产业链供应链安全稳定作出重要贡献。

……

青海,坚持有所为、有所不为,坚定不移调结构、促转型,不断提升发展含绿量、含新量、含金量。

民族团结一家亲。李娜 魏雅琪 摄

民族团结一家亲。李娜 魏雅琪 摄

勇立潮头,把“生态答卷”书写在绿水青山间

3月6日,人民大会堂青海厅内,一场关于高原能源发展与自然和谐的对话正在展开。青海第一次借全国两会契机向全国、向世界介绍青海破解“电网建设与鸟类共生难题”的经验。

站在地球第三极,如何保护好“中华水塔”,发挥青海重要而特殊的生态作用,为美丽中国建设、中华民族永续发展提供高质量生态产品,青海这么践行:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平生态文明思想为引领,牢记“国之大者”,努力建设人与自然和谐共生的现代化,矢志不渝守护好三江源的绿水青山。

三江源国家公园进入高质量建设新阶段,祁连山国家公园设园准备工作全面完成,青海湖国家公园创建高水平推进,国家公园占自然保护地总面积的75%,以国家公园为主体的自然保护地体系基本成型,国家公园建设继续走在全国前列。

青海持续提升生态系统质量和稳定性,绿色“家底”不断扩容,生态底蕴更加厚重。草原植被综合盖度58.12%,湿地面积居全国首位,荒漠化和沙化土地面积持续“双缩减”,大气、水、土壤环境质量持续保持优良,全省空气质量优良天数比例多年保持在96%以上,长江、黄河干流、澜沧江出省境断面水质保持在II类及以上。

青海以第三轮中央生态环保督察问题整改为重点,更高标准打好污染防治攻坚战,扎实开展城乡垃圾污水等问题整治提升和排污排废专项行动,解决了一些突出生态环境问题,全省生态环境质量在较高水平上持续改善。

青海三江之源的生物多样性日益丰富,最近公布的数据显示,青海雪豹的数量已经超过了1200只。雪豹是青藏高原的旗舰物种,一只雪豹下端的生物链是200多只岩羊,而支撑这些岩羊需要100平方公里的草原,这是一个完整的生态链。雪豹数量的持续恢复和增加,意味着国家公园的建设和保护,使得整个生态系统正全面持续好转。

坚持绿水青山就是金山银山,书写好生态环境保护与发展之间的考题,青海致力于拓宽“两山”转化路径的探索之路。

“一户一岗”让牧民群众享受国家公园红利。三江源国家公园在全国乃至全世界众多国家公园中,以其独具匠心的建设模式脱颖而出。因地制宜发展特色经济林、林下经济等特色富民产业,落实森林生态效益补偿、天然林管护及生态管护公益岗位制度,每年落实各类惠民资金10亿元以上,如今,全省14.6万牧民放下牧鞭,转型成为生态管护员,吃上了“生态饭”。

青海,正坚定自觉地坚持生态保护优先,行进在推进生态生产生活良性循环发展,促进人与自然和谐共生的征程上。

三江源生态大写意。洪玉杰 摄

三江源生态大写意。洪玉杰 摄

踔厉奋发,产业“四地”建设向新向绿向未来

当盐湖的滴滴卤水衍生出百亿产业链;

当清洁能源发展呈现“风生水起”“风光无限”的美好图景;

当“大美青海”生态旅游成为国内外认识青海、了解青海的金名片;

当“优质、绿色、生态”成为青海特色农产品的代名词;

这是青海立足“三个最大”省情定位和“三个更加重要”战略地位,充分发挥产业基础和区位优势,注重发挥生态推动高质量发展的基础和保障,积极推进产业“四地”建设,推动经济实现强基增效和转型升级的生动注脚。

从聚力打造具有世界影响力的盐湖产业集群,到加速构建源网荷储一体化新型能源体系;

从让“山宗水源·大美青海”品牌越来越响亮,到越来越多“青字号”品牌走向全国、享誉世界,青海产业“四地”建设正在谱写新的篇章。

从盐湖资源有序开发、产业绿色发展,到构建清洁能源“五位一体”推进格局;

从全面打造“一芯一环多带”生态旅游发展格局,到实施农畜产品提质扩输行动;

2024年,是全力推进盐湖资源有序开发、产业绿色发展的一年。生产钾肥749万吨、碳酸锂13.5万吨,分别增长4.8%、22.3%,建成投产国内最大的万吨食品级氧化镁项目,为保障国家粮食安全和新能源产业链供应链安全稳定作出重要贡献。

2024年,是国家清洁能源产业高地积厚成势的一年。电力总装机突破7100万千瓦,清洁能源、新能源装机占比分别达94.6%、70%,在全国率先实现新能源装机和发电量占比“双主体”。

2024年,是国际生态旅游目的地建设成效显著的一年。12个观景点串珠成线,“梦幻海北”旅游环线入选全国交旅融合发展典型案例,旅游人数和收入均增长20%。

2024年,是绿色有机农畜产品提质增量的一年。有机草原监测面积突破3亿亩(两千万公顷),130余种特色农产品供应香港,“青海三文鱼”公共品牌正式发布、出口增长12倍。

……

发展出考题——如何在产业“四地”建设上寻求突破,更好服务具有青海特色优势的现代化产业体系建设?

青海给出了解题思路——推动产业“四地”互促共融。全力推进盐湖资源有序开发、产业绿色发展;国家清洁能源产业高地积厚成势;冰雪经济、演艺经济成为高原文旅新热点;绿色有机农畜产品提质增量……

青海,特色产业在转型升级中集聚壮大,产业“四地”建设蓬勃起势,在打造产业“四地”的道路上,不断提升高端化、绿色化、智能化水平,以融合发展开创新局面。

同心同力,构筑民族团结和谐盛景

在青海,不谋民族工作,不足以谋全局。

青海承东启西、联疆络藏、邻川接甘,古丝绸之路青海道举世闻名,素有“天河锁钥”“海藏咽喉”之称。

民族团结是我国各族人民的生命线,中华民族共同体意识是民族团结之本。

紧扣省情,年初召开的省委十四届八次全会再次强调,促进民族团结,在营造安定和谐社会局面上呈现新气象。

团结是战胜一切困难的强大力量,是凝聚人心、成就伟业的重要保证。同时,我们深知发展,是解决民族地区各种问题的总钥匙。准确把握各民族地区经济社会现状,把改善民生、凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点。各族群众生活水平全面提升、精神面貌焕然一新,教育、医疗、就业、社会保障体系不断完善,各族群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

2024年,青海率先出台民族团结进步示范创建测评指标体系,依法管理宗教事务,完成《现代汉语词典》汉藏对照全文版翻译,13个集体和15名个人荣获全国民族团结进步模范集体和模范个人,各民族交往交流交融进一步深化,现代化新青海建设成果更多更公平惠及各族人民。

青海谋划构建铸牢中华民族共同体意识“多个一”工作体系,抓纲带目强动力、汇合力。落实少数民族发展任务资金4.25亿元,同比增加1279万元;免费发放的低氟边销茶被赞誉为“铸牢茶”“三交茶”,惠及35万名群众;援青省市投入2.15亿元,实施51类“三交”项目。

舌尖上的拉面、指尖上的青绣、画笔下的唐卡、脚尖下的旅行、传唱中的花儿、输出中的劳务,都被赋予民族团结、改善民生、凝聚人心等多重意义,全国民族团结进步示范省创建工作拾级而上。

从湟水河畔到三江源头,从城市社区到农村牧区,创新推动“民族团结+”融合发展行动,青海各族群众守望相助、和睦相处,形成“各美其美、美美与共”的命运共同体。

青海正聚焦全省经济社会发展大局,把民族团结进步事业与高质量发展、民生改善、产业“四地”建设等重大战略有机融合,民族地区经济发展成效明显,民族特色产业、农牧业等稳步发展,使“石榴籽”生根发芽开出簇簇“团结花”。

众志成城,在地震废墟上建起幸福美丽新家园

3月6日上午,十四届全国人大三次会议青海代表团全体会议上,全国人大代表,海东市委副书记、市长王华杰在审议政府工作报告时,举起了一本印有40幅照片的图册,向大家展示海东市在积石山6.2级地震灾后重建的状况。

翻到一幅村民一家搬进集中安置新居的照片,王华杰停留了一下,介绍说:“大家看这幅照片,是民和县中川乡金田村村民杨昌有一家在安置点新居门口合影,他们家门口贴着一副对联,上联是‘时代光化昭大地’,下联是‘人民伟业启新猷’,横批是‘党恩浩荡’!大家看,这真的是我们老百姓的心声啊!”

这翻天覆地的幸福蝶变来之不易。没有忘记,2023年末,突如其来的地震让海东市3个县42个乡镇16.12万群众受灾。在悲痛中奋力前行,进入灾后恢复重建阶段,在省委省政府的坚强领导下,海东市各级党组织认真践行人民至上、生命至上理念,带领受灾群众恢复生产、重建家园。

众志成城家园新,涅槃重生满庭芳。

一年来,在习近平总书记亲自关心关爱下,在国家有关部委、兄弟省市和社会各界的帮助支持下,青海省委省政府始终把灾后重建当作头等大事;

一年来,干部群众共同奋战,总投资59.8亿元的240项重建项目全部完工,3.65万户受灾群众住进新房,实现了当年规划当年建成的目标。

一年来,维修加固重建的校舍、新改建的医院、卫生室、乡镇文化中心等投入使用,实施的消防救援提升项目和避险搬迁安置项目从根本上解决受威胁群众的安全问题……

“历经一年鏖战,曙光终破阴霾,黄河之滨,一座寄托万千希望的新村拔地而起!”1月19日下午,在青海省十四届人大三次会议新闻发布会上,海东市民和回族土族自治县中川乡金田村村委会主任王正才激动地说道。

创造了在青藏高原当年开工当年建成的重建奇迹,灾后恢复重建取得全面胜利。现在,灾区最美丽的是学校,最安全的是医院,最整洁的是民居。

青海在经济下行压力加大情况下以超常规举措稳住经济基本盘,能在有效衔接、债务化解等重大任务中打赢“翻身仗”,能在灾后重建中创造青藏高原当年开工当年建成的奇迹,正是因为面对挑战,我们坚定信心正视挑战,保持战略定力迎接挑战,才能一路披荆斩棘,一路破浪前行。

成绩来之不易,更加坚定了我们在新时代新征程中开拓进取、攻坚克难、奋力推进中国式现代化青海实践的决心和信心。

历史长河奔腾不息,时间洪流滚滚向前。

伟大梦想是拼出来、干出来的。

人勤春早,让我们与春天一同勃发,坚定信心、实干争先,以开拓进取、永不懈怠的奋斗精神,只争朝夕、奋发有为的昂扬姿态,抓铁有痕、踏石留印的过硬作风,坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进,努力干出一番新事业、打开一片新天地。

青公网安备 63010302000042号

青公网安备 63010302000042号