青海是海拔高地,更是精神高地。在江源大地,一种无形的“精神海拔”随着生态文明的守护,民族团结的深化,道德力量、榜样精神的深入人心,文明新风的吹拂而不断攀升。这片孕育了长江、黄河、澜沧江的高天厚土,不仅以“中华水塔”滋养着华夏大地,更以新时代精神文明建设的丰硕成果,在青海高原上镌刻出文明新高度。

大美青海,美在生态,美在团结,更美在文明。党的二十大以来,青海坚持以习近平文化思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要论述,强化社会主义核心价值观引领作用,深化理想信念教育和公民道德建设,推动人民思想觉悟、道德水准、文明素养不断提升,精神面貌更加昂扬,为推动现代化新青海建设提供强大精神支撑。

制度先行

夯实文明青海之基

精神文明建设工作涉及方方面面、各个领域,必须动员全社会共同来推进。

如何破解各自为战、资源分散的难题?青海建立“党委统一领导、党政齐抓共管、有关部门各负其责、全社会积极参与”的领导体制和工作机制,形成推动精神文明建设的合力。

今年3月,青海省委着眼于加强对精神文明建设的集中统一领导,成立了精神文明建设专项工作机制,并制定了实施细则。这一重要决策和制度性安排,为全省精神文明建设工作提供了坚实的组织保障和制度支撑。同时,青海省还出台了《关于进一步赋能新时代文明实践阵地全面提升建设管理使用水平的实施意见》《“青韵新风”文明提升工程三年行动计划(2025年—2027年)实施方案》等规范性文件,从顶层设计上为精神文明建设工作勾勒出清晰的蓝图。

“各地各单位要切实增强政治意识、责任意识、密切联系协作,形成工作合力,努力开创全省精神文明建设工作新局面。”9月9日,全省精神文明建设专项工作机制第一次全体会议暨文明乡风建设推进会上强调。会上,40家成员单位齐聚一堂,以“交流”聚“共识”促“共进”,共同推动全省精神文明建设展现新气象新作为。

高位推动,靶向发力。2025年以来,作为一项创新性制度安排,精神文明建设积蓄出生生不息的力量,在青海各地各单位生根发芽——

省委统战部创新实施各民族交往交流交融“十项行动”,以铸牢中华民族共同体意识,助推文明乡风建设;省农业农村厅坚持农体文旅商“五业”融合,激活文明乡风新动能;省教育厅建立家校社协同育人机制,实施学校思想政治理论课质量提升活动等,强化未成年人思想道德建设;省妇联以家教家风建设为载体,深入开展“青姐姐·家和美”文明新风等行动,引导广大家庭培育良好家风;省生态环境厅以“六五”环境日为契机,开展生态文化讲堂等形式多样的宣传活动,推动生态文明建设。

如今,一个主流价值更加坚定、道德旗帜更加高昂、社会风气更加清朗、精神面貌更加奋发的青海,已然实现新跨越。

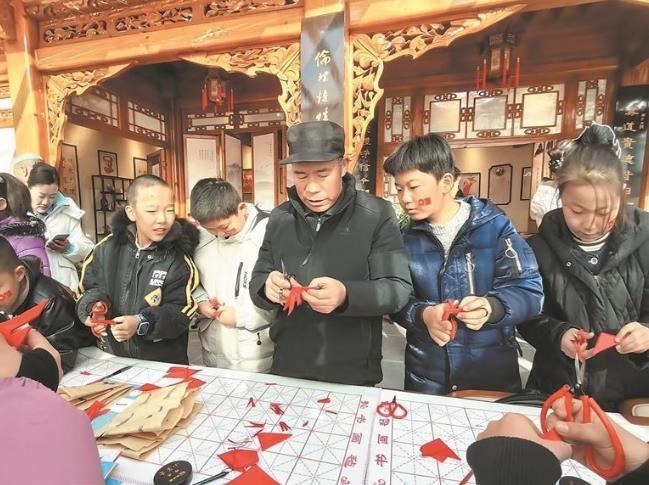

海东市乐都区七里店社区“兴趣手工”课堂。省委宣传部供图

海东市乐都区七里店社区“兴趣手工”课堂。省委宣传部供图

提质增效

文明青海形象愈发鲜亮

“没想到青海的文明故事这么动人!”7月9日,“文明中国”全国主题采访活动在西宁启动后,来自中央和地方媒体的记者走进西宁市、海北藏族自治州、格尔木等地,记录下一个个温暖的瞬间,通过文字、图片、视频把青海故事传遍全国,让更多人看到了文明青海的鲜活形象。

国网青海电力玉树供电公司用13年时间,将电网从“驱鸟”变为“护鸟”,为三江源的鸟类筑起云端家园;在海北藏族自治州海晏县青海湖乡达玉五谷村新时代文明实践站,喜闻乐见的活动将文明新风尚融入欢声笑语,让文明理念在潜移默化中浸润群众心田;全国道德模范、唐卡非遗传承人完德尖措免费培养760多名学员,带动各族群众共走致富路;牧民作家索南才让和果洛西宁民族中学的师生们,与新时代社会文明共同成长……在青海,这样的文明故事不胜枚举。

2025年以来,青海精神文明建设战线紧紧围绕中心大局,守正创新、担当作为,各项工作取得新进展。

——理论武装不断深化。依托新时代文明实践中心(所、站)、县级融媒体中心等阵地资源,深入机关单位、工厂学校、农家院落、田间地头等开展宣传宣讲,推动党的创新理论入脑入心,有力凝聚了广大干部群众感党恩、听党话、跟党走的坚定决心。

——主流价值广泛弘扬。推荐选树一批先进典型,累计入选全国道德模范及提名奖86人、“中国好人”128人、全国“新时代好少年”6人;青海省道德模范及提名奖96人、“青海好人”123人,讲好典型人物感人故事,向上向善的社会正能量充盈。

——文明实践有效拓展。搭建全省新时代文明实践数智云平台,数字赋能文明实践阵地建设,广泛开展“我们的节日”“文明实践·我行动”等主题实践活动,凝聚群众、服务群众的能力显著增强。

——文明创建成果丰硕。格尔木市成功入选全国文明城市,实现我省城市文明创建新突破,41个村镇、74家单位、13户家庭、11所学校受到表彰。吴天一等人获评第九届全国道德模范及提名奖。城乡环境、公共秩序明显改善,社会文明程度显著提升。

——乡风文明建设卓有成效。深入开展“抵制高额彩礼·倡导文明婚俗”宣传引导和殡葬领域腐败乱象专项整治行动,指导各地修订村规民约和居民公约,推动乡村社会风气不断向好。湟源县《一碗“熬饭”办丧事》成功入选全国移风易俗工作优秀案例。

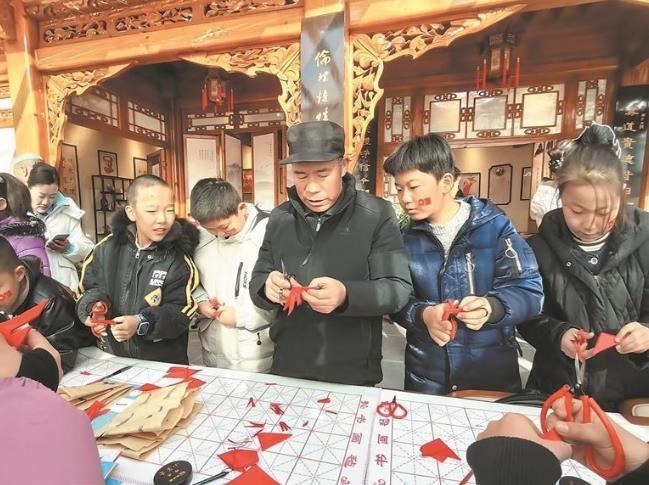

贵德县河西镇文明实践站开展剪纸技艺传授活动。省委宣传部供图

贵德县河西镇文明实践站开展剪纸技艺传授活动。省委宣传部供图

“我们的节日·七夕”主题文化活动。省委宣传部供图

“我们的节日·七夕”主题文化活动。省委宣传部供图

守正创新

共绘“文明青海”新图景

从城市到乡村牧区,从社区到家庭,从单位到校园,青海文明建设的触角不断延伸,织就了一张全民共建、全民共享的“幸福网”。

绵绵用力、久久为功,青海省把群众性精神文明建设的“种子”播撒在高原大地的每一个角落。

从西宁、玉树、格尔木等全国文明城市里“15分钟便民生活圈”的细致服务,到海南州兴海县唐乃亥乡加吾沟村等文明村镇中“草原议事会”化解邻里矛盾的淳朴智慧;从省交通运输综合行政执法果洛干线支队等文明单位打造的“一站式”服务大厅和“司机之家”服务过往司机,到“文明家庭”示范户墙上挂着的“孝老爱亲”家风牌,再到西宁市中小学“文明校园”里开展的“绿色小卫士”实践活动——青海的精神文明建设从未停留在“单点闪光”,而是以“为民惠民”为根基,推动“一处美”向“一片美”,“一时美”向“持久美”深度延伸。

漫步在青海城乡,群众性精神文明建设活动早已百花齐放、百舸争流:海东市互助土族自治县的“文明积分超市”里,村民用志愿服务的积分兑换生活用品;海西蒙古族藏族自治州天峻县新源镇城西社区的“流动板凳”微党课上,干部群众围坐在一起,在一问一答中察民情、知民意、聚民智、暖民心;黄南藏族自治州依托文明实践阵地,建立线下说事室,线上收集微心愿,将志愿队与服务对象、服务事项精准对接,志愿者与公益服务、群众需求衔接,打造点对点服务模式……

这些扎根群众的文明实践,正让城乡面貌悄然蝶变:河湟谷地的村庄里,曾经杂乱的柴草堆变成了整齐的“微菜园”;海西州格尔木市的街道上,“文明过马路”成为常态;玉树藏族自治州玉树市的社区服务中心里,“一窗通办”让居民少跑腿好办事。

更可贵的是,文明成果正实实在在惠及群众生活:公共服务水平持续提升,西宁、海东等地的社区卫生服务站实现“小病不出社区”;群众生活质量不断改善,海北藏族自治州的牧民通过“文明旅游+”吃上了“生态饭”;社会公共秩序愈发井然,果洛藏族自治州玛沁县的“马背宣讲队”深入草原深处,既传播党的声音也倡导文明理念,让草原上的纠纷少了、笑脸多了。

万人锅庄跳起来,幸福的花儿唱起来,欢乐的轮子秋转起来。吼秦腔、唱红歌、听贤孝、读名著、看画展、逛图书馆、看电影、听音乐、开展文体活动,各族群众脸上的笑容……成为青海群众性精神文明建设活动成效的注脚。在文明建设过程中,没有旁观者、局外人,人人都是见证者、参与者、推动者和共享者。

在青海,文明正从可观的“风景”内化为可感的“风尚”,它不仅是大美青海最鲜亮的精神底色,更凝聚成推动青海高质量发展的磅礴精神伟力。

(来源:青海日报)

青公网安备 63010302000042号

青公网安备 63010302000042号