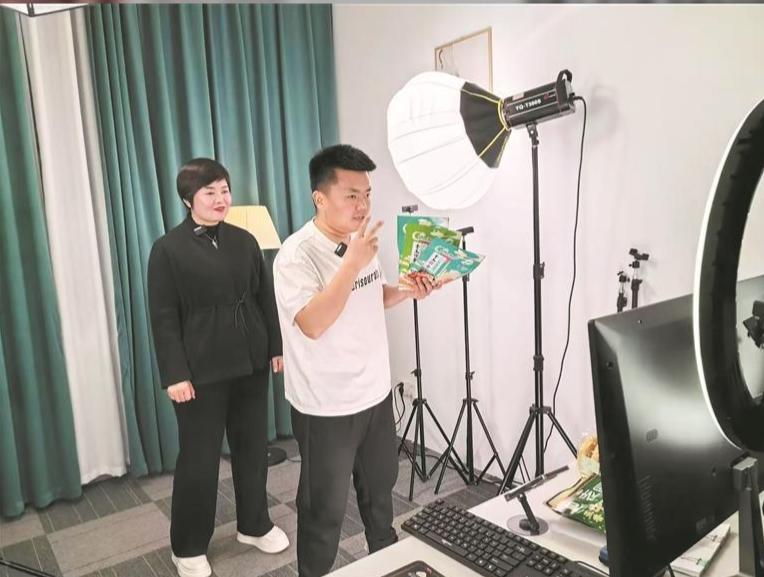

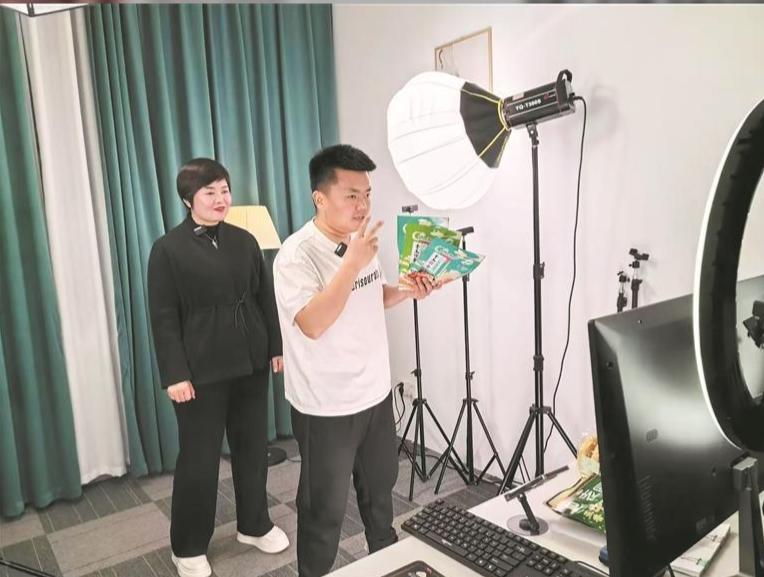

高素质农牧民培训实操。

高素质农牧民培训现场教学。省农广校供图

春潮涌动的河湟谷地,农机手驾驶无人机掠过马铃薯田;夏阳灼灼的脑山旱塬,女学员在农机棚里拆解播种机齿轮;秋意渐浓的湟水岸边,电商主播对着镜头推介青稞特产……

在乡村振兴的宏伟蓝图中,人才振兴是基石。

近年来,全省紧紧围绕粮食和重要农产品稳产保供、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村特色产业发展壮大和文明乡风建设等人才需求,坚持分层实施、分级管理、育用结合,按照工程化、项目化方式组织实施高素质农牧民培育项目,大力培育粮食安全守护者、产业发展带头人和乡村振兴主力军,为加快推进全省乡村全面振兴和农业农村高质量发展提供坚实人才保障。

值得一提的是,2024年以来,我省以打造绿色有机农畜产品输出地为抓手,结合农牧产业发展布局,组织大通、互助、平安和贵德4个试点县(区)有序推进高素质农牧民培育学用贯通综合试点工作。其中,培育任务为200人,分两年实施,截至今年9月底,4个试点地区均已完成2024年度培育任务。

精准把脉 靶向施培

一年前,马金辉还是个为技术求人、为市场发愁的创业新人;如今,这位海东市辉盛土鸡养殖专业合作社理事长,已是当地小有名气的“田秀才”。这一蜕变,始于青海省高素质农牧民培育学用贯通试点工作。

2024年,得知试点培训在平安区开班,马金辉抱着“学技术”的想法报名。令他意外的是,开班前老师上门调研,针对他“想扩农机服务却不懂经营”的需求,量身定制了课程——既有农机维修实操,也涵盖合作社管理、市场对接等内容,精准契合发展痛点。

培训打破课堂局限,把教学搬到田间地头。老师带着学员拆解播种机,用“庄户人过日子的门道”讲解齿轮原理;邀请“土专家”手把手教农机保养,电商“头雁”传授接单技巧。马金辉跟着在坡地练播种、在大棚学植保,连午休都在琢磨服务流程图。

这次培训成为合作社的“转折点”。马金辉领悟到“无人机是种田第三只手,互联网是看市场第二双眼”,随后购置无人机组建飞防队,病虫害防治效率提升80%、农药成本下降30%;引进油菜新品种探索套种模式,亩均增收超500元;通过田间直播卖生态土鸡,产品日均订单破百且溢价30%。他还搭建“鸡粪肥田-菜叶喂鸡”循环链,化肥用量减40%、饲料成本降15%,实现生态与经济双赢。

自己富了,马金辉不忘带动乡亲。他建立“三带”机制:每年发放26万元工资,带动30余名村民家门口就业;开办“田间夜校”,用“牲口看蹄爪,庄稼看苗苗”的土味口诀,培训200多人次掌握无人机操作和套种技术;以高于市价5%-10%收购周边农产品,统一“辉盛”品牌销售。那个曾埋头开机器的年轻人,蜕变为懂技术、会经营的“马老板”。

马金辉的成长,是青海高素质农牧民培育试点的缩影。针对农民需求多样、教学难精准等问题,青海建立动态分类培育机制,依据从业领域、技能水平和发展需求制定个性化方案。同时,优先遴选新型农牧业经营主体带头人、返乡创业者等作为培育对象,结合其年龄、文化程度、产业需求等分类编班,确保培育针对性。

这场扎根乡土的培育,让更多“马金辉”手握技能、心怀底气,在乡村振兴的田野上,收获了属于自己的“丰收季”。

多元教学 学用结合

“从‘小打小闹’到规模发展,培训给了我破局的方向!”海东市互助土族自治县有生种植家庭农场负责人万有森底气十足。如今,他不仅将农场规模扩大到146.7公顷,科学规划种植结构,还配齐储粮棚、机械库等设施,农场发展迈入新阶段。而一年前,他还因文化水平有限、技术落后、管理滞后,为农场“不温不火”的现状焦虑不已。

改变始于高素质农牧民培训。收到培训通知后,万有森第一时间报名,通过理论学习、案例研讨、实地观摩等方式,全面提升了农业全产业链运营能力。这一转变,正是互助县“三单联动订单定向”培育模式的生动成果。

为破解“选训脱节、学用分离”难题,互助县创新推出“合作社下单—专家配菜—学员点餐”机制:先梳理农牧民“需求订单”,再按综合素养、专业能力、能力拓展三大模块定制“培训菜单”。同时,组建“技术专家+企业导师+合作社带头人”师资库,布局13个实训基地,覆盖种植、加工、电商、销售全链条,让学员在真实场景中提升实操能力。“培训既实用又解渴,能更快掌握技术要领。”万有森的感慨,道出了众多学员的心声。

互助县的探索,是青海全省高素质农牧民培育创新的缩影。

大通县将课堂搬到田间、合作社与电商直播间,实现“学在产业链上”。农机班学员在耕作季直接操作拖拉机实战,电商班学员现场演练直播带货;更设置“顶岗实习”环节,让学员进入企业参与包装设计、平台推广等真实项目,推动技能向创业转化。

贵德县则聚焦果树特色产业链,构建“需求对接—实战训练—市场检验—长效服务”四维贯通培育体系。依托先进果园和加工车间打造“沉浸式”课堂,学员分组承接企业真实生产任务,全程参与符合市场标准的种植管理与加工流程,实现“产训一体”。

“农民需要什么,我们就培训什么。”省农业农村厅科技与教育处负责人表示,面对农业农村发展多元化趋势,青海坚持“因材施教、因需施教、因时施教”,深入调研找准培育方向,理论课程与实操实训相结合,邀请省内外专家、技术能手和优秀农牧民授课,让学员在实践中掌握新技术、拓宽新视野。

从定制课程到场景化实训,青海以需求为导向的培育模式,正为乡村振兴打造出一支懂技术、会经营、善发展的高素质农牧人才队伍。

成效初显 未来可期

当下,在青海的乡村田野间,处处都能看到高素质农牧民忙碌的身影,他们成为乡村振兴中最活跃的因子。

大通县青年马学刚就是其中的佼佼者。他利用高素质农牧民培育学用贯通培训班学到的短视频剪辑、场地搭建、直播话术等技能,逐步形成自己独特的直播风格。目前,其粉丝人数已达2万多,销售的辣条销量提高40%,订单量突破8万单,实现新增线上营业收入100万元,员工人均增收3万元,带领村民走出了一条独具特色的创业新思路。

“培训很实用,打破了直播零基础的困境,我学习了如何在社交媒体上有效推广产品,探索线上平台拓宽销售范围的方法,深入研究互联网营销策略,在专业教师的悉心指导和帮助下,直播能力实现质的飞跃,不仅开阔了视野,还为未来的发展做好了准备。”马学刚笑着说。

像马学刚这样的例子在青海数不胜数。

从“单点突破”到“集群带动”,学员已成为产业升级的“主力军”。平安区50名学员承接全区40%的马铃薯托管服务;“铿锵农机队”的9名妇女带动更多农村妇女走出灶台、走进田间,改变了“农机作业是男人专利”的旧观念;大通县农机班学员累计服务面积超1330公顷,带动全县农业机械化率提升8个百分点,降低农户生产成本15%以上;电商班学员已孵化出10个本土农特产品网销品牌,线上线下销售额大幅提升;互助县部分学员成功涉足电商销售领域,熟练运用直播带货、社群营销等模式拓展市场,打破了传统销售渠道的地域限制;贵德县部分学员家庭经营收入相比培训前增长近30%……

这些高素质农牧民不仅自己实现了增收致富,还带动了周边的村民共同发展。他们将新技术、新观念传播开来,形成了良好的示范效应。在他们的影响下,越来越多的农民开始主动学习新技术、尝试新的经营模式。

如今,在广袤的青海大地上,一场场乡村人才培训正火热进行,一批批具备“三农”情怀、理论素养、实践技能和创新能力的高素质农民正成为全省农牧业发展建设的蓬勃力量。从平安区的“农机女将”到大通县的“电商达人”,从互助县的“油菜管家”到贵德县的“果品能手”,一批批“懂技术、善经营、能带动”的新农人脱颖而出,用技能点亮了高原农牧产业的升级之路,也书写了青海乡村振兴的生动答卷。

(来源:青海日报)

青公网安备 63010302000042号

青公网安备 63010302000042号